L’Arte della Rivoluzione Islamica In occasione della vittoria della Rivoluzione Islamica dell'Iran

La Rivoluzione Islamica Iraniana raccontata dai poster del periodo

La Rivoluzione Islamica Iraniana raccontata dai poster del periodo

L’Arte della Rivoluzione Islamica

La Rivoluzione Islamica Iraniana raccontata dai poster del periodo

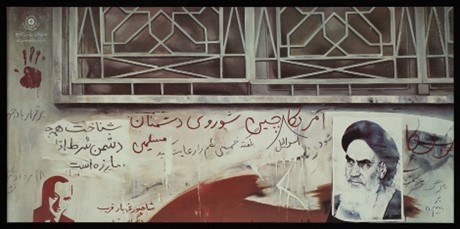

Graffiti a parete ritraenti l’Ayatollah Khomeini e Ali Shariati, 1981

Introduzione

Per oltre cento anni i manifesti sono stati un efficace strumento per diffondere vari messaggi ideologici durante i periodi di rivoluzione e guerra. Progettati per la distribuzione di massa e rivolti ad un vasto pubblico, essi incorporano preoccupazioni sociali, politiche e religiose spesso articolate sia attraverso il testo che l’immagine. Forse più che in qualsiasi altro momento della storia recente, i manifesti si sono rivelati una potente modalità di mobilitazione e comunicazione durante la rivoluzione iraniana del 1979 e la guerra Iran-Iraq (1980-88).

Rappresentare la Rivoluzione

Commemorazione del Massacro del Venerdì Nero, ca. 1980

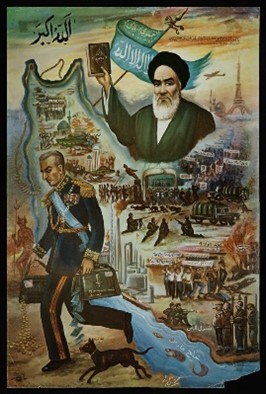

L’esilio dello Shah e il ritorno di Khomeini, 1979

L’esilio dello Shah e il ritorno di Khomeini, 1979

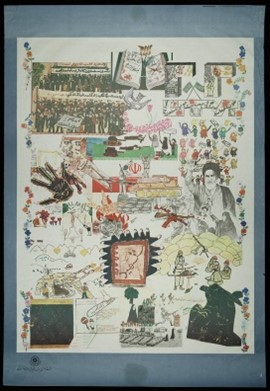

Collage di disegni di bambini, ca. 1980

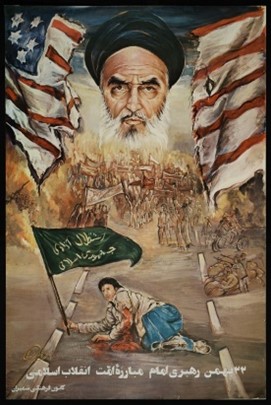

Manifestante ferito sotto Khomeini che infrange la bandiera degli Stati Uniti, ca. 1980

Manifestante ferito sotto Khomeini che infrange la bandiera degli Stati Uniti, ca. 1980

La rivoluzione iraniana del 1979 fu, per molti aspetti, il culmine di ripetuti tentativi nel corso del XX secolo di instaurare un governo democratico in Iran. Tuttavia, il rovesciamento definitivo della monarchia iniziò seriamente nell’ottobre 1977 con la morte del figlio dell’Ayatollah Khomeini, Mustafa, che si riteneva esser stato assassinato dai servizi segreti. La prima ondata di proteste antigovernative ebbe inizio nella città religiosa di Qom e da lì si diffuse lentamente in tutto l’Iran. Fin dai primi giorni della rivolta, il monarca iraniano Pahlavi, Mohammad Reza Shah, tentò di soffocare il dissenso pubblico, provocando diverse morti tra i civili.

Seguendo l’usanza sciita di commemorare i defunti quaranta giorni dopo la loro morte, gli attivisti organizzarono cerimonie di lutto in tutto il Paese in onore dei manifestanti uccisi: queste cerimonie pubbliche divennero il luogo da cui si svilupparono ulteriori proteste. Crescendo in modo esponenziale, il ciclo di violenza e lamento gettò l’Iran in un caos sempre più crescente che, alla fine, si trasformò in una rivolta civile su scala nazionale. Il risentimento pubblico continuò a crescere contro il regime di Pahlavi nell’agosto del 1978, quando fu appiccato un incendio che bruciò il Cinema Rex di Teheran, uccidendo oltre quattrocento persone intrappolate all'interno.

Solo poche settimane dopo questo evento catastrofico, la situazione volse definitivamente a sfavore del governo quando, l’8 settembre 1978, carri armati ed elicotteri governativi aprirono il fuoco contro migliaia di manifestanti a Teheran, uccidendone dozzine. Conosciuto come Venerdì Nero, l’evento fu consacrato in numerosi manifesti rivoluzionari raffiguranti le sanguinose conseguenze sulle strade di Teheran, i quali rivendicavano i defunti come vittime, martiri e pionieri di uno Stato islamico basato sulla giustizia. Il Venerdì Nero fu l’evento cruciale della rivoluzione e segnò l’inizio della fine del governo dello Shah.

Il 16 gennaio 1979, Mohammad Reza Shah fuggì dall’Iran e il 1° febbraio l’Imam Khomeini tornò dal suo esilio in Iraq e Parigi per essere accolto da milioni di iraniani esultanti. Emergendo come guida indiscussa in una situazione di vuoto di potere, l’Imam Khomeini e i suoi sostenitori si adoperarono celermente per consolidare il potere. I risultati di un referendum nel mese successivo sancirono lo scioglimento formale della monarchia e la formazione della Repubblica Islamica dell’Iran. Questi rapidi cambiamenti furono immediatamente celebrati in manifesti e altri mezzi grafici, essendo le macchine da stampa iraniane ormai libere dalla censura dal regime Pahlavi.

Durante il periodo culminante dei disordini civili, durato dall’ottobre 1977 al gennaio 1979, i manifestanti produssero molti manifesti e li incollarono sui muri traboccanti di graffiti. La conseguente manifestazione di dissenso pubblico fece eco alla violenza nelle strade dell’Iran rivoluzionario, e diversi artisti scelsero di ricreare il caotico paesaggio urbano nei loro poster, immortalando così gli slogan e i canti antimperialisti scarabocchiati sui muri, elogiando anche i principali ideologi della rivoluzione, tra cui l’Ayatollah Khomeini e Ali Shariati.

I manifesti prodotti dal governo islamico dopo il 1979 presentarono la rivoluzione come una rivoluzione ideologicamente islamica, pur trattandosi di una rivolta pluralistica composta in minor parte anche da gruppi laici. I rituali e il simbolismo musulmani sciiti, tuttavia, furono fondamentali per sostenere il fervore rivoluzionario e, di conseguenza, il programma artistico della neonata Repubblica Islamica enfatizzò soprattutto gli aspetti sciiti delle proteste.

Demonizzare il nemico

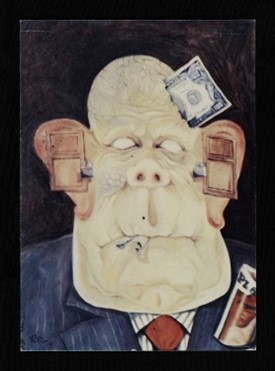

Carter il Corrotto, 1979

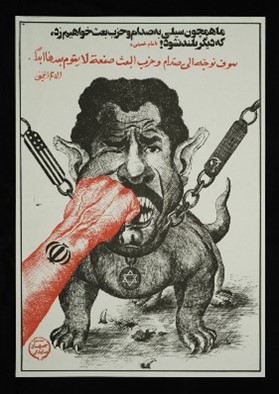

Un pugno iraniano colpisce Saddam Hussain, il bastardo ringhiante, ca. 1980

Il teschio dello zio Sam strangolato da un pugno collettivo, 1979

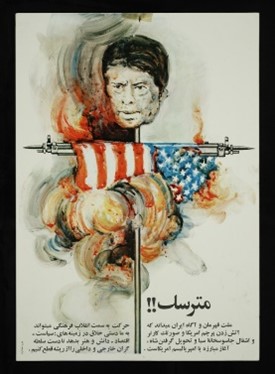

Spaventapasseri!, ca. 1980

Un’altra forza trainante durante il periodo rivoluzionario fu la demonizzazione dei nemici, sia reali che presunti. Il monarca Pahlavi è stato l’obiettivo principale dei canti di protesta, dei graffiti sulle pareti e dei volantini distribuiti durante la rivoluzione. Ma, dopo l’assalto all’ambasciata americana da parte di un gruppo di giovani studenti il 4 novembre 1979, l’attenzione si rivolse anche agli Stati Uniti (soprannominati in Iran “il Grande Satana”). Insieme al Regno Unito, gli Stati Uniti erano identificati come il vero potere dietro la monarchia Pahlavi e gli artefici del colpo di Stato guidato dalla CIA del 1953, che rovesciò il primo ministro democraticamente eletto Mohammad Mossadeq.

Le immagini prodotte al culmine della campagna antiamericana comprendevano, ad esempio, alcune cartoline raffiguranti un presidente Carter corrotto e grottesco, con le orecchie chiuse e il denaro infilato nella testa e nella bocca. Tali immagini servivano a deridere il governo americano e a sottolineare la decadenza morale del capitalismo.

L’altro destinatario dell’animosità post-rivoluzionaria fu Saddam Hussein. L’Imam Khomeini sperava di ispirare altre rivoluzioni islamiche in tutto il Medio Oriente, compreso in Iraq, dove il regime baathista di Saddam Hussein governava con pugno di ferro la popolazione irachena in gran parte sciita. Un poster di Saddam Hussein prodotto in Iran intorno al 1980 lo ritrae con le fattezze di un bulldog ringhiante tenuto al guinzaglio dall’Unione Sovietica, dagli Stati Uniti e da Israele, per essere sconfitto dal pugno collettivo del popolo iraniano. Descrivendo Saddam come un semplice cane al guinzaglio delle potenze mondiali straniere, il manifesto lo deride e sminuisce il pericolo rappresentato dalla leadership irachena, prevedendone al tempo stesso la sconfitta da parte della Repubblica Islamica.

Nel settembre 1980, Saddam Hussein, sentendosi minacciato dai tentativi della Repubblica Islamica di incitare la maggioranza sciita irachena a rovesciare la sua leadership e cercando di trarre vantaggio dal caos rivoluzionario in Iran, ordinò l’invasione dell’Iran. Iniziò così la guerra Iran-Iraq durata otto anni.

Una nuova battaglia di Karbala

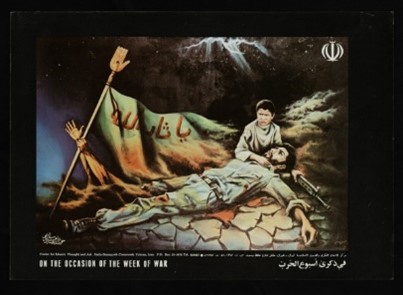

Il martire, ca. 1981

La certezza della fede, ca. 1981

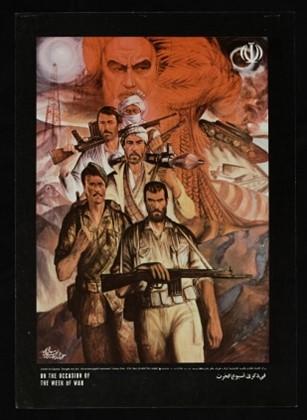

Cinque soldati con Khomeini, ca. 1980

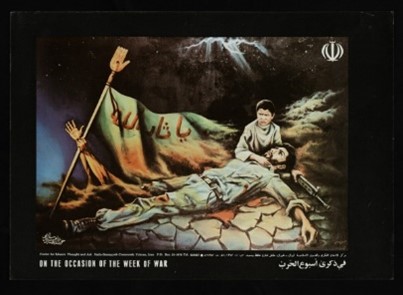

Il giovane sorregge il padre morto, 1980

Caratterizzata da armi chimiche e attacchi di ondate umane, la guerra Iran-Iraq è stata una delle guerre più mortali del ventesimo secolo. Di fronte alla minaccia esistenziale dell’invasione irachena, la Repubblica Islamica in difficoltà e militarmente debole avviò un’immensa campagna di incitamento per convincere gli iraniani a combattere sul fronte di guerra. Giovani uomini si arruolarono nell’esercito e nelle forze paramilitari, circa un milione dei quali caddero martiri.

A quel tempo, la lotta per la Repubblica Islamica era concepita come una rievocazione della battaglia di Karbala. Nel 680, sulla scia della crisi di successione seguita alla morte del profeta Muhammad, il sovrano omayyade Yazid I cercò di assassinare l’Imam Husayn, nipote del Profeta. Accompagnato dalla sua famiglia e dai suoi seguaci, Husayn combatté la soverchiante armata di Yazid nella pianura di Karbala, dove fu brutalmente assassinato. Per la comunità sciita, la morte del nipote del Profeta rappresenta l’atto fondamentale del martirio e la promessa di salvezza. Come prototipo di abnegazione, l’Imam Husayn era il modello a cui aspiravano gli iraniani nella loro moderna battaglia di Karbala.

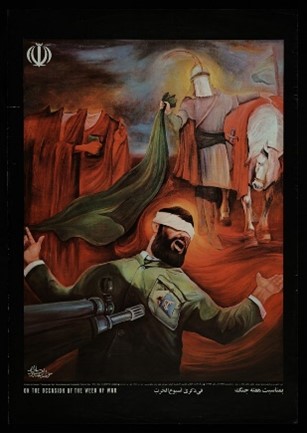

Manifesti e altri mezzi grafici fusero il passato storico con il presente, rappresentando i soldati come martiri sul campo di battaglia di Karbala. Ad esempio, un poster intitolato “Il Martire” raffigura un soldato iraniano bendato che viene giustiziato e spinto da questo mondo all’altro, dove lo aspettano l’Imam Husayn e i martiri decapitati. La Repubblica Islamica è quindi entrata con successo in un quadro di salvezza sciita più ampio, presentando verbalmente e visivamente la guerra Iran-Iraq come un’estensione consacrata della battaglia di Karbala.

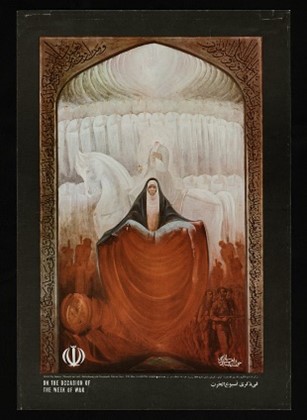

Le arti pittoriche visualizzarono e consacrarono questa narrazione fornendo immagini dell’assunzione celeste dei martiri venerati per il loro sacrificio sulla terra. Il poster “La certezza della fede” raffigura metaforicamente la soglia tra la morte di un soldato sul campo di battaglia e il Paradiso redentore. Grazie alla lotta e al sacrificio di quegli uomini volenterosi, la Repubblica Islamica si assicurò con successo la propria sopravvivenza durante gli anni della guerra.

Donne e bambini

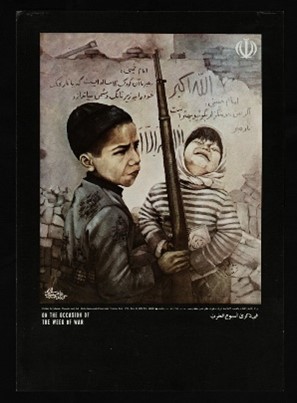

Sono loro i nostri eroi, 1980

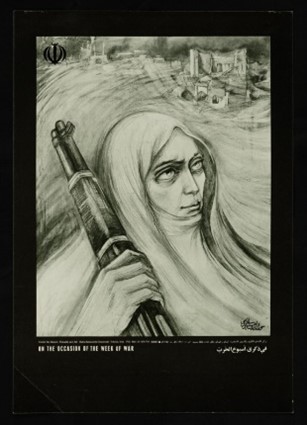

Una donna che sorregge un fucile, ca. 1980

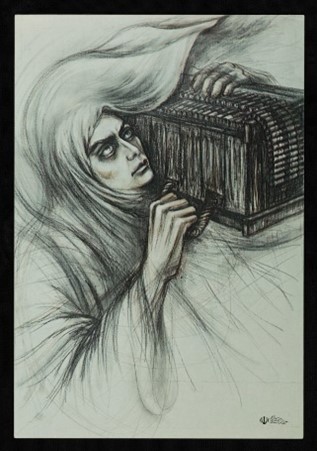

Le eredi di Zaynab, 1980

Mentre i combattimenti infuriavano, tutta la società iraniana fu esortata a prender parte allo sforzo bellico. I manifesti svolsero un ruolo fondamentale nel mobilitare e consolare il popolo iraniano, comprese donne e bambini. Ragazzi iraniani di appena dodici anni si fecero reclutare per unirsi ai Basij, forze paramilitari volontarie che combattevano a fianco dell’esercito nazionale. Costoro erano mossi dal sincero desiderio di proteggere la loro patria e le loro famiglie con ogni mezzo necessario, compreso il sacrificio di arti e vite.

Gli artisti commemorarono il coraggio dei bambini durante la guerra piangendone la loro morte tragica e prematura. Ne è un esempio il poster “Sono loro i nostri eroi”, che raffigura un giovane ragazzo che si prepara a unirsi alla battaglia; le granate attaccate alla sua vita segnalano la sua eventuale autoimmolazione in un assalto contro il nemico, mentre sua sorella in lacrime stringe il Corano. I graffiti sul muro dietro le due figure esaltano altri ragazzi come “leader” che si sono già sacrificati per la causa. Il poster simboleggia la perdita dell’innocenza per le giovani generazioni, così come per la stessa nascente Repubblica Islamica.

Anche le donne dovettero fare i conti con la guerra: la Repubblica Islamica le incoraggiò a seguire modelli islamici di femminilità e umiltà. Un archetipo della virtù femminile sciita è Fatima, la figlia del profeta Muhammad, riconosciuta come simbolo di rettitudine, pazienza, pietà e come madre del principale martire sciita, l’Imam Husayn, ed esaltata come madre di tutti i martiri. Per questi motivi, i cimiteri creati per i soldati iraniani uccisi durante la guerra Iran-Iraq prendono il suo nome.

Un’altra donna celebrata dalla Repubblica Islamica è Zaynab, nipote del Profeta e sorella dell’Imam Husayn, ricordata come coraggiosa e resistente a cagione della sua leggendaria sfida a Yazid dopo il massacro della sua famiglia nella battaglia di Karbala. Essendo una donna attiva e persino combattiva, il suo esempio ispirò le donne iraniane durante la Rivoluzione, ed anche durante la guerra i programmi artistici della Repubblica Islamica trasmisero l’immagine di Zaynab come donna a sostegno dei soldati sciiti.

L’artista del fronte di guerra Nasser Palangi produsse schizzi di donne iraniane durante la prima invasione irachena della città iraniana di Khorramshahr. Intitolando uno dei suoi disegni “Le eredi di Zaynab”, Palangi chiarì il legame tra l’eroina del VII secolo e le donne di Khorramshahr, che combatterono in difesa della città iraniana. La battaglia di Karbala fu trasformata ancora una volta in un paradigma vivente attraverso il quale anche le donne combattenti potevano emulare gli eroi della storia sacra sciita.

Un monito grafico

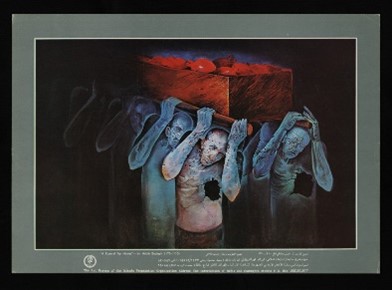

Un funerale di cuori, ca. 1980

La rivoluzione iraniana del 1979 e la conseguente guerra Iran-Iraq hanno prodotto un’enorme quantità di materiale visivo, gran parte del quale rimane ancora non esaminato. Le opere prodotte durante questo periodo – che alterò per sempre gli equilibri di potere, sia a livello regionale che globale – forniscono uno sguardo su questi eventi indelebili e sul loro impatto sugli iraniani e sulla storia recente. I materiali visivi erano un importante strumento di divulgazione per un pubblico in gran parte analfabeta, e oggi rappresentano una memoria grafica collettiva di quegli anni traumatici. Uno di questi moniti grafici, l’altamente evocativo “Un funerale di cuori”, sopravvive come ricordo visivo del dolore fisico ed emotivo che gli iraniani hanno sopportato per oltre un decennio, ritraendo un gruppo di uomini morenti che trasporta i propri cuori nella tomba.

Visionare queste esperienze di trauma e sofferenza umana consente agli individui di ricordare, piangere e salvaguardare collettivamente le proprie esperienze all’interno di una memoria storica condivisa. I manifesti iraniani hanno quindi storicizzato gli eventi mentre si svolgevano commemorando il recente passato, preservando il presente in continua evoluzione e tracciando il futuro sconosciuto.

.